「一般の人にも教えていますが、自分自身は『伝統模様を使って自己表現したい』という思いで刺しています」。青森市のこぎん刺し作家、間山淑子さんの自宅兼教室には盛岡や函館からも生徒が訪れる。中には30年以上通うベテランも。テーブルを囲んでこぎん刺しを教える傍ら、作品を生み出してきた間山さんは〝こぎん刺し〟と共に人生を歩んできた。

こぎん刺しとの出会いは高校生の頃。高校の恩師の自宅で目にしたのが、焦げ茶に金茶で模様を施したクッションだった。「見たこともない緻密な柄だった。先生に津軽の農家の手仕事だったと聞かされて更に感動しました」。間山さんが親しげに得先生と呼ぶのは故・工藤得子先生だ。工藤先生はこぎんの模様を方眼用紙のマス目を用いて図案化し、忘れ去られようとしていたこぎん刺しを掘り起こした一人でもある。

高校卒業後も工藤先生の手伝いを通して、こぎん刺しに触れていた間山さんだが、まだまだ趣味の一端だった。しかし21歳の頃、ちょっとした事故で10年間の入院を余儀なくされてしまう。その自由の少ない生活の中でこぎん刺しが支えになった。「リハビリがてら手だけは動かそうとこぎんを刺したの。そして色々な模様を覚えていくのが楽しかったですね」。当時はまだ、こぎん刺しの認知度が低く、知る人も刺す人も少なかった。ベッドの上で間山さんが刺す不思議な模様に医師や看護師も目を奪われ、病室に習いに来る人までいたという。こぎん教室を開いたのは退院して間もない34歳の頃だ。

感動しないと始まらない

間山さんの作品は感動した時に生まれる。「絵や写真で表現したほうが早いけど、私はそれが出来ないからこぎんでね。布に糸を置いただけと刺したのでは全く違うし、触ってると楽しい」と間山さん。 平成5年に県美術展奨励賞を受賞した「精霊流し」は、夜に見かけた精霊流しの様子をヒントに刺したもの。翌朝から早速刺し始め、食事の時間も惜しんで3日で完成させた。平成10年に製作した「オーロラ」は、知人に誘われて行ったアラスカのオーロラをこぎんで表した。その時に見た体が震えるほど素晴らしいオーロラの光景はいつまでも胸にあり、感動があふれた時に一気に刺してしまった。「その時の勢いで刺しちゃう。完成した時に手元に残るのは作品だけ。だから手放すときは考えちゃいますね」と間山さんは笑う。イメージを頼りに刺すので、図案は間山さんの頭の中にしか無いし、その図案も刺しながら変わってくる。どの糸を使ったかもわからないので、二度と生み出せない。

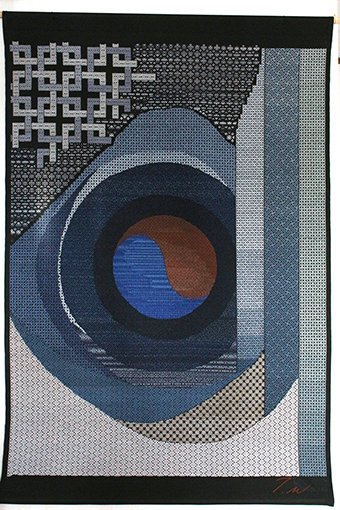

昔ながらの模様を主体にしながらも、昔らしくない彩りの作品の数々。そんな自身のこぎん刺しを間山さんは「現代こぎん」とよぶ。「こぎん刺しって言うからには伝統の模様を使いたい。その中で今は糸でも布でも好きなものが手に入るんだから、上手に使ってちょっと今風にね」。新しさを感じる色合いも新鮮だが、抽象化されたデザインは何かを考えさせるようなパワーすら感じる。

「作品を見た人が教えてくれたんだけど、青森出身って言うと職場で下に見られてたんだって。でも同僚達と私の個展を見て『青森のこぎんって半端じゃないね』って度肝を抜かれたって。その後はそんな扱いもされなくなったし、その人自身が青森出身が誇らしくなったそうです。こぎんの力ってすごいよね」

こぎんのお陰で歩けるようになったし、2年前にはフランスで作品を展示し、こぎんのデザインが世界に通じると実感したという間山さん。だからこそ昔の人が生んでくれた技術に感謝しながら、後世へ伝承することも自分の役割だと感じている。「織りに沿って経糸を拾って刺す技法、これを残していきたい。今はブームで若い人も増えてるから、こぎんがどう発展していくのか楽しみにしています」

先日はこぎんを趣味で刺す高校生が千葉から訪ねてきた。工藤先生が教えてくれたように間山さんの元からも「こぎん作家」が生まれるのかもしれない。

(記事内の情報は2016年取材当時のものです)

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から