嫁入りに持って行ったこぎん刺し

「農民は麻布以外着てはならない」。江戸時代、自給自足を進める幕府からのお達しである。「奢侈禁止令」、いわゆる農民は贅沢をしてはならないというのだ。

津軽領の農家では麻を植え、刈り取った後皮をはぎ、繊維を取り出し竿で乾かして一本の糸にする。さらにその麻糸を織って一枚の布にしたものを藍で染めていく。藍で染める布には虫がつかないからという知恵でもあった。織った麻布に当時では貴重だった白い木綿糸で様々な紋様を刺し綴った。保温性を高め、補強する目的でもあったが、同時にオシャレも楽しむためでもあった。そうして生まれたのが「津軽こぎん刺し」である。

武士や貴族が反物の大幅を使い、一般庶民に許されたのが小幅だった。「こぎん」という呼び方は小幅の「小巾」からきている。

皮をはぐところからこぎんを刺し、衣服を作るまでが農家の女性の仕事だった。それは仕事の合い間や仕事が終わってから夜なべして、また農閑期にと過酷な労働の中でも、女性の楽しみとして綴られてきた。自分を表現する手段でもあった。「美しいこぎんを刺す女性を嫁にもらえ」と言われたほどで、女の子は6、7歳になると母からこぎんを習わされ、綴った反物を嫁入りの時に多い人で20枚くらい持って行ったという。

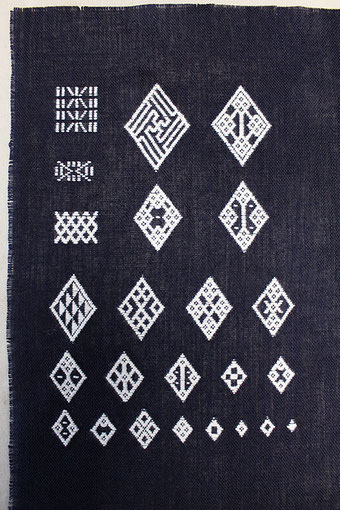

村と村の交流がほとんどなかった時代、隣村から隣村へと長い年月を経ながら技法が伝わり、なかには違った紋様に変化し数が増えていったのではと推測され、その紋様図案の種類は単純なものから複雑なものまで、現在は数百あるといわれる。

こぎん着物は女性だけではなく男性も着たもので、古くなると野良着に、さらには雑巾にと大事に使われた。津軽では「小豆3粒包む布は捨てるな」という格言があるほどで、擦り切れた衣服はこぎんの紋様が分からなくなるほど二重三重刺しにして大事に使っていたものだった。

地域によって違っていた紋様

こぎんの紋様は地域によって違い、後世になって白神山地の麓の西目屋村や岩木山麓で生まれたのが「西こぎん」、黒石市や平川市周辺が「東こぎん」、五所川原市周辺が「三縞こぎん」と3つに分類されている。

津軽こぎんの発祥地は西目屋村と言われており、かつて、同村は炭の産地だった。男たちは山の中で炭を焼き、それを女性たちが1俵15キロもある炭を2俵から4俵も背負って里まで運んだのである。その時の野良着は、クマやマムシに襲われないよう魔除けの意味の「さかさこぶ」紋様のこぎんを刺し、肩の部分が擦り切れないよう刺し子を施した。

現在、村役場のある田代地区はにぎやかな町だったそうで、弘前から炭を買うため多くの業者が馬車でやってきていた。村の女性たちは、炭を売るこの日も美しいこぎん紋様の入った晴れ着を着て、何キロも歩いて町に出た。炭を売ったお金で米や日用雑貨を買うのが楽しみだったという。

山岳地帯である西目屋村で生まれた「西こぎん」の特徴は、織りが細いため緻密な紋様なのである。それは、寒さが厳しいため、保温性を高めようと考えたのかもしれない。手間をかけたその美しさから、「嫁をもらうなら西から」といわれるほどだった。

一方、水田地帯で生まれた「東こぎん」は、どちらかといえば目の太い布に刺していたため、紋様も大柄のものが多い。

五所川原市周辺で生まれた「三縞こぎん」は、肩から3本(4、5本もなかにはあった)の縞があるのが特徴だ。しかし、この一帯は昔、数年に一度飢饉に見舞われていたため、刺す余裕がなかったのか、残っているこぎんは少なく、今は貴重なものになっている。

津軽こぎん刺しはやがて木綿が生活の中に入って来るにしたがって刺すこともなくなり、1907(明治40)年頃にはほとんど見られなくなったという。こうしてこぎんの歴史を見ると、ある意味で、江戸時代から明治にかけての一次産業は、女性が陰で支えていた力が大きかったとも言えるのではないだろうか。

参考

「佐藤陽子こぎん展示館」

「青森県史文化財編美術工芸」

(記事内の情報は2016年取材当時のものです)

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から